|

| 目次へ戻る |

まとめ

まとめ

おおぐま座とこぐま座の尻尾は、ゼウスが天にあげるときに尻尾を持ったために伸びた、

という挿話があります。この話は古典のギリシア神話にはなく、

ルネサンス期にトーマス・フッドにより創作されたものです。

さらに、北斗七星を「熊」と見なす習慣の生まれた理由を考察します。

検証・考察

検証・考察

|

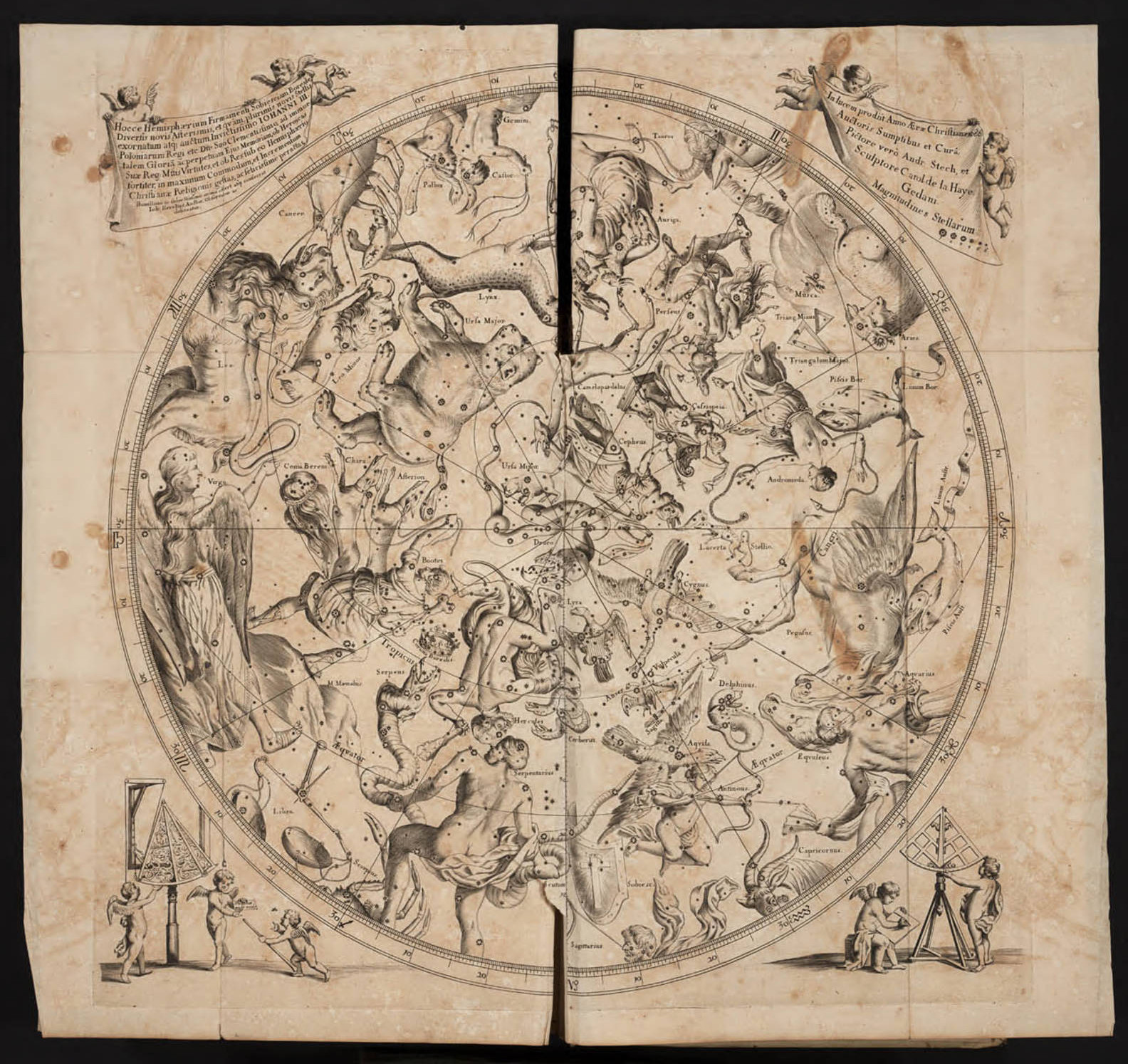

| ヘヴェリウス星図(Johannes Hevelii 1690)の北天図。中央に描かれている、おおぐま座とこぐま座の尻尾は、 実在の熊よりずいぶん長い。 |

「星座ガイドブック春夏編/藤井旭」(1974)より

ゼウスは、さすがにこの母子の運命をあわれに思い、アルカスも小熊の姿にかえると、

つむじ風を送って(母の熊と小熊)もろとも天へまきあげ星座にすえました。

星座絵で見ると、大熊小熊のしっぽがやけに長いのが気になりますが、

これはゼウスが、大熊小熊のしっぽをつかんであわてて天にほうりあげたからだといいます。

この神話もプラネタリウムなどで人気があり、よく紹介されています。 しかし、古典のギリシア神話には「大熊小熊の尻尾が長い理由」は記されていません。 この挿話の発生元は、星座研究家のリチャード・ヒンクリー・アレン(米 1838-1908)や イアン・リドパス(英 1947-)により明らかにされています。それによると次の通りです。

ガリレオと同時期の数学者で天文学作家のトーマス・フッド(Thomas Hood 英 1556?1620) は、 学生から奇妙に尾の長い星座の熊について問われ、ジョークで 「熊はとても重いし地上から天までは遠いから、ゼウスが熊を天に引っ張り上げたときに、 尾が伸びてしまったのさ!これ以外に理由は知らないよ。」と言ったことが始まりとしています。(※1)

***

おおぐま座に関する不思議について、別の話題を考察してみましょう。

「北斗七星」を「熊」と見ることは、実際の星の並びから想像することはとても難しいものがあります。

古代ギリシア人は、よくここに想像力豊かに「熊」の姿を描いたものだと、常々感心してしまいます。

前出のリドパス氏はこのことについて、スウェーデンの天文学者Peter Blomberg の説を引用して次のように紹介しています。

「初期のギリシア人は、空の北部をアルクトスと呼んでいた。これは、北部の意味も熊の意味もあった。

元々は前者の意味だったものが、後者の熊の意味付けと変わったものである。」

ところが、北斗七星を「熊」と見る民族は、不思議なことに他の地域にも存在します。日本のアイヌ(※2)や

北米の原住民(※3)です。北米の原住民が北斗七星を「熊」とみなしていることについて、野尻抱影氏は次のように記しています。

*

(現代的には不適切な用語がありますが、原文をそのまま引用)

ふしぎなことに、ヨーロッパから、大西洋をはるか隔てた北アメリカのインデヤンも、今の米国人の先祖が英国から渡って行かなかった以前から、

北斗七星を大ぐまと呼んでいたのである。初めて彼らのあった白人は、ほかの星のことは知らない土人が、

北斗を指さして、「あれは空のくまだ」というのを聞いて、ひどくおどろいた。

そして、だんだん調べてみると、これはインデヤンのほとんど全種族がいつていることが分かった。ある種族は、

七つの星が北の空をのろのろと廻っているのが、くまによく似ているからだと説明したという。

*

以下は、リドパス氏の記述を含んだ筆者による説です。

ヨーロッパ、北海道、北米のいずれの地域でも、この地域に

住む動物で「熊」こそが最も畏怖されていた存在だったことでしょう。北天で最も目立つ星座は、北斗七星ですから、

これを畏敬してそれぞれの地域で「熊」になぞらえるようになったのではないでしょうか。

(※2)アジアの星物語/「アジアの星」国際編集委員会 編(2014)

(※3)星の神話・伝説集成/野尻抱影(初版 1955)

|

| 目次へ戻る |